最近の 大工集団 欅

最近の 大工集団 欅

| 2012年11月6日 |

音楽を聴いていて『俺だってちょっと練習を積んだらこれくらいの音は出せるかもしれない』と思わせる演奏がありますよね。

今日はそんなジャズギターリストをご紹介します。

シンプルなのに、どこまでも気を引くギターです。

ギターを弾き始めの人が聴いたら、『俺だって練習をしたらこれくらいは弾けるかもしれない』と思わせるような響きです。

ところが、なかなかそれができないんですよね。

やがて時がたつと、おお、『やっぱりグラント・グリーンは天才だったか、俺とは違うな』と認めることになるでしょう。

グラント・グリーン(Grant Green, 1935年6月6日 - 1979年1月31日)は1960年代のブルーノート・レコードを代表する黒人ギタリストでした。

モダンジャズの基本となったビバップから、モードジャズ、ジャズ・ファンクまで、さまざまなジャンルの音を弾いてみせてくれました。

残したアルバムもあまたあって、どれを聴いても満足度は保証できます。

そこでとりあえず紹介したいのが、ブルーノート創立60周年を迎えた1999年に発売となった紙ジャケアルバム「ブルーノート・イヤーズ/グラント・グリーン」です。

これまでにグリーンを聴いたことがない人にとってはお薦めの入門アルバムになると思います。

同時に、たちまちグリーンの魅力に取りつかれて、次々とアルバムを買いあさるようになるかもしれません。

・・・以後の責任は持ちません。

3曲目の、ビリー・ホリディの作品「ゴッド・ブレス・ザ・チャイルド」は、ぜひとも耳を鋭く傾けて聴いていただきたい。

ギターソロの終盤近くにきて、チャリリン、とガラス瓶の倒れる音がマイクに入っているのです。

演奏中にウイスキーか何かの酒瓶が人の体に触れたのでしょう。

あ、やっちゃった、と思いながらも演奏は続きます。

1960年代のスタジオ録音って、こんなものだったです。

言い換えればおおらかだったのです。

アーティストも演奏中でもたばこもぷかぷか吸っていましたし、ピアノの上にはバーボンの瓶が・・・。

ライブハウスの中はタバコの煙でモウモウでした。

まさにジャジーな雰囲気です。

それにしても当時、たばこの煙が嫌いなギタリスト、酒が飲めないドラマーなんかはどうしていたのでしょうか。

ついそんな心配をしてしまうほど、いまの世の中はこざっぱりしていますね。

真面目になったというか、こぢんまりしたと言うか・・・。

このアルバムにに夢中になってしまった人がつぎにどのアルバムを手に入れるか、興味があります。

今日も少しジャズの話を書きます。

私は全く楽器を演奏することが出来ません。

そう言えば「もしもピアノが弾けたなら」なんていう曲がありましたね。

楽器を演奏できたなら楽しいでしょうね。

今日は10月10日、以前ならば体育の日でした。

今から48年前の1964年10月10日に、東京オリンピックの開会式が国立霞ヶ丘陸上競技場で行われた日です。

何故この日が選ばれたのかというと、晴れの日が多い特異日だったからです。

今日も晴れています。

さて今日は書評を書きます。

川野元雄著『南京「大虐殺」被害証言の検証』(展転社)です。

この本により「南京大虐殺があった」とする杭州や南京の被害者側の証言は中国当局のお墨付きで、全部でたらめだった検証結果がでました。

サブタイトルに「技術屋が解明した虚構の構造」とあるように、冷静なエンジニアの目で、朝日新聞記者の本多勝一が書いた日本軍による残酷な、『大虐殺』があったという、杭州から南京への道で登場する中国側の証言の一つ、一つを検証し、それら全部が嘘であることを証明したみせた労作です。

すでに東中野修道氏、溝口郁夫氏らの努力によって中国側が出してきた南京大虐殺の証拠写真の全てがニセモノ、或いは合成であることは証明されています。

『南京「大虐殺」被害証言の検証』は、中国人証言者の二十九の『証言』なるものが、嘘であることを徹底的に検証し、真実を問う問題作となりました。

なぜエンジニアとして生きてきた著者が、こういう本を書こうとしたのでしょうか。

それは著者の父親が南京で「虐殺」があったと後日報道された時期に、実際に南京に滞在しており、子供の頃の著者に語りかけるように喋った南京の思い出が、朝日新聞や中国のいう『虐殺』とかけ離れた内容の違いがあり、そこで全部の証言を洗い直そうとする強い動機が生まれたそうです。

結果、「本多勝一氏が中国現地で集めた」証言がことごとく「中国当局お墨付きの証言」であり、しかも「そのなかで、日本軍の虐殺を裏付けるものは一つもなかった」という結論を得たのです。

南京にある「南京虐殺記念館」の展示は嘘パネルのオンパレードです。

想像絵画やジオラマ、蝋人形と手が込んでいる。

「南京虐殺記念館」は『反日ロボット』を量産する洗脳工場と言われています。

ヒトラーは『嘘も百回言えば真実に聞こえる』と言いましたが、中国人には『三回で良い』という比喩が嘗ては用いられています。

ところが近年、大学の一学年の学生数が600万人を越えた中国では、すぐにばれる嘘はつくりづらい教養環境がうまれてきました。

とはいえ、中国にマスコミを独占して嘘放送を流し続ける独裁システムがある限り、南京の嘘は当面、中国の国内では晴れないでしょう。

考えてみれば、かくも出鱈目な国をわれわれ日本国民は相手にしていかなければならないのです。

3連休も終わりましたが、山中伸弥・京都大教授のノーベル賞受賞が決まったニュースには日本中が喜んだのではないでしょうか。

一方では、尖閣諸島周辺海域で中国の監視船5隻が接続水域内への出入りを9日連続で繰り返しているそうです。

そのニュースも今では新聞のトップニュースではありませんがね。

数ある観光地のなかで、最も紅葉が美しいスポットに選ばれたのは、ナント・・・

兼六園でした。

実際に訪れたフォートラベルのユーザーからは

「日本の庭園美を感じることができる」

「時間を忘れてしまいそうになるほど癒される場所」

「紅葉のライトアップは最高!暗闇に錦模様のもみじが艶やかに写し出された景色は、言葉で表せないほど美しい」

など、その美しさに感激する声が多く上がっていました。

私は毎年夜桜を見に兼六園へ行くのですが、今年は夜紅葉を見に行くことにします。

第2位に選ばれたのは、三重県伊勢市の伊勢神宮・内宮でした。

クチコミでは「参道は深い森に包まれ、歩いていると静かで神々しい空気を感じる」「歩きながら浄化されていくような気がした」といったコメントが寄せられ、隣接するおかげ横丁も併せて、散策を楽しむ人が多いことがわかった。

3位には、広島県廿日市市の宮島がランクイン。

4位には、奈良県奈良市の奈良公園。

奈良公園には東大寺、興福寺、春日大社、奈良国立博物館、正倉院といった建造物と、これらをとりまく雄大で豊かな緑の自然美が調和していて、見どころが満載ですよね。

5位には宮崎県西臼杵郡の高千穂峡がそれぞれランクイン。

高千穂峡はまさに神々が宿っていると思えるほどの、静寂さと幽玄さが感じられるその景観の美しさを絶賛したいですよね。

6位以下は、

長野県の上高地(6位)、京都府の嵐山(7位)、東京都の高尾山(8位)、山形県の立石寺(9位)、北海道の知床五湖(10位)という結果でした。

朝晩涼しくなり、秋らしくなってきましたね。

そんななか、旅行クチコミサイトのフォートラベルより「旅行好きが選ぶ、紅葉が美しい観光スポットベスト10」が発表されました。

さて、ベストワンは・・・。

カモシカは漢字で書くと「羚羊」と書きます。

「羚羊」と書いてレイヨウとも呼びます。

レイヨウの足は(アンテロープ (Antelope))は左の写真のように細くてスマートな足です。

「カモシカのような足」というときの「カモシカ」は本来はレイヨウのことなのです。

← レイヨウ (Antelope)

よく女性の綺麗な足を「カモシカのような足」と言いますが、写真では少し見にくいのですが決して細い足ではありません。

あんなに太い足なのに何故「カモシカのような足」と言うのだろうと不思議がる人が多くいます。

それには理由があります。

大工集団 欅の裏山に済んでいるカモシカのトモコです。

最近は姿を見せないと思っていたら今朝来てくれました。

トモコは私達がここに住み始めて4代目(?)のメスです。

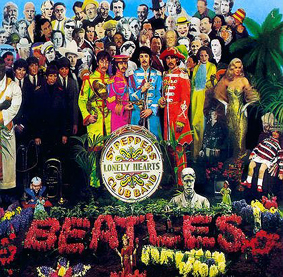

1966年のビートルズ来日から活動を続けている日本で唯一の公式ファンクラブ『ザ・ビートルズ・クラブ』が、ビートルズのレコードデビュー50周年を記念して、『ビートルズの英語』(集英社インターナショナル発行・1470円)を出しました。

世界を動かしたとさえいえるビートルズの名言を英語と日本語で紹介しつつ、改めてビートルズ伝説を振り返る内容になっています。

ところが、『ビートルズの英語』をぱらぱらとめくって、同アルバム作りに関わった当人たちの言葉をさらってみると、本アルバムがいかにジャジーな、つまりジャズっぽい作りであったかが確認できます。

クラシックの交響曲のように、全体が1つのまとまったコンセプトに沿って作られたと思っていたのはリスナーや評論家だけだったようです。

当時はヒッピーが台頭するフラワー・ムーブメントの時代だったから、すっぽりとテーマにはまったのでしょう。

どこにもあてはめようのないものが空中にふわふわと浮かんでいるのを、“良識ある”人間は許さないのでしょうね。

で、ヒッピーの支持アルバムにもなったわけですが、実際のところをジョン・レノンが話しています。

「初のコンセプト・アルバムと呼ばれているけど、どこかの方向に向かっていたわけじゃない。俺の曲はどれもサージェント・ペパーと彼のバンドという概念とはまったく無関係だった。でも、俺たちがそうだと言ったらそうなって、そういうふうにとらえられたんだ」と。

「結局は、ただ曲を詰めてアルバムの体裁にしただけ」

の作品だったのが一人歩きしていったのでしょう。

だからこそのジャジーの輝きなのです。

つまり、いい加減=ジャズ、なのです。

さらにポール・マッカートニーはアルバムの3曲目「ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンズ」について語っています。

「ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンズ(Lucy in the Sky with Diamonds)は、3つの頭文字、L・S・D・が問題になっておもしろがられたけれど、ぼくらはそんなこと、まったく考えていなかった」と懐古する。

「じつはこの曲は息子のジュリアンが学校で描いてきた絵にインスパイアされてジョンが作ったもの」だったそうです。

どの曲もよくできているが、一番心を打つのはポールがデビュー当時、父親のために作ったとされる「ホエン・アイム・シックスティー・フォー(When I'm Sixty-Four)」でした。

ぼくが64歳になったとしても、ぼくを必要としてくれるかい? 養ってくれるかい? といった内容が、この歳になるとだんだん軽口にはきこえなくなってきました。

この内容はジャズ・ブルースですよね。

最後の13曲目「ア・デイ・イン・ザ・ライフ(A Day In the Life)」が終わってからの空白は、犬にしかきこえない2万ヘルツの信号が録音されています。

おおー、聞こえない音を録音しているなんて、ジャジーじゃないですか。

どうですか、この様にビートルズはジャズなのです。 こじつけ?

「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」(左の写真)は、1967年6月に発表されたビートルズ通算8枚目のアルバムでした。

ロックンロール史上最高傑作の1枚という評価は、いまも変わっていません。

アルバム自体がそっくり、ひとつの作品として始まり、物語のように変化して終わるという構成は、当時のロックのレコード業界では斬新で革新的とさえいえました。

今日から10月です。

しかも、雨。

昨夜は栗ご飯をいただきました。

少しずつ秋らしくなりますね。

昨日はビートルズのレコードが発売されるという事を書きましたが、『ジャズ好きなオマエがビートルズか?』と思われたでしょうね。

そこで今日は月をまたいでしまいましたが、ビートルズとジャズの関連性を「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド(Sgt. Pepper's

Lonely Hearts Club Band)」を例にとって書きましょう。

| 2012年10月1日 |

| 2012年10月5日 |

| 2012年10月7日 |

| 2012年10月9日 |

| 2012年10月10日 |

テレビで懐メロ番組を時々しているそうです。

私のような歳になると懐かしい歌が多くなります。

童謡、歌謡曲、フォークソング、ジャズ、シャンソン、etc.

そんな中の1曲に私達世代よりもう一つ前の世代で流行した、小林旭の「自動車ショー歌」が気になっていました。

昨日、お客様と話しをしていると「自動車ショー歌」の歌詞の意味が分からないところがあるとのこと。

「自動車ショー歌」とは、歌詞の中に自動車メーカーや車種の名前を織り込んで、歌詞の世界観を聴き手に伝えようという、なかなか面白い歌でした。

確かに自動車メーカーや車種名が歌われているのですが、その言葉に置き換えられているおかげで、元々の歌詞が分からず、その意味が気になって仕方がないと言われたので、私なりの訳詞を括弧内に書きましょう。

さて、その気になる歌詞は以下の通りです。

自動車ショー歌 作詞:星野哲郎/作曲:叶弦大/歌:小林旭

一番

あの娘をペットに したくって

ニッサンするのは パッカード

骨のずいまで シボレーで

あとでひじてつ クラウンさ

ジャガジャガのむのも フォドフォドに

ここらで止めても いいコロナ

(あの娘を 彼女に したくって

日参するのはバカなこと

骨のずいまでしゃぶられて

あとで肘鉄 食らうのさ

じゃかじゃか飲むのも 程ほどに

ここらで止めてもいい頃だ)

二番

ビュックりするほど タウナスで

おまけに心臓が デボネアで

おやマアキュリーな 人だこと

てなてなおだてに すぐルノー

オペルオペルは もうお止し

あんまりコルトじゃ 身がもたぬ

(「ビックリするほどタフネスで

おまけに心臓がデッカクて

おやまあ綺麗なひとだこと」

てなてなおだてにすぐ乗る

おすぺおすぺはもうおよし

あんまりトルコじゃ身がもたぬ)

三番

あなたは私の ブルーバード

ミンクス買うよの 約束を

キャロルと忘れて ダットサン

こんど逢ったら コンテッサ

とっちめちゃおうと マツダけど

逢えばやっぱり オースチン

(あなたは私の「青い鳥」

ミンクを買うよ、の 約束を

ケロリと忘れて 脱兎サン

今度遭ったらコテンパンさ

とっちめちゃおうと 待つけれど

逢えばやっぱり おちんちん)

四番

ベンツにグロリア ねころんで

ベレットするなよ ヒルマンから

それでは試験に クライスラー

鐘がなるなる リンカーンと

ワーゲンうちだよ 色恋を

忘れて勉強 セドリック

(ベンチにごろりと寝転んで

デレッとするなよ昼間から

それでは試験に苦労すらぁ

鐘が鳴るなる リンカンと

若いうちだよ 色恋を

忘れて勉強せっせとしょう)

小憎らしいほどのの上手い歌詞ですよね。

今時、これだけ洒落の効いた歌詞を書ける人はいないでしょうね。

もっとも今では車メーカーも増え、車種も増えたのですから、もっと素材が多くなったわけで、歌詞もつくりやすいとおもうのですが・・・

知らない名前の車が多くなりました。

さて、今日の話題です。

ご覧の通り、写真は古い車です。

トヨタの初代クラウンです。

今日はそんなお話しです。

22日から生活は何も変わっていないのに、アレコレと楽しい生活になりました。

昨日、友人のNがフラッと遊びに来て、「何んかイイ事あったかー?」と聞くのです。

『オイオイ、またかよー!!』

この男、不思議な能力を持っている男で、過去にも何度か私の人生の転換期となる当日に「何んかあったかー?」と電話をくれたり、遊びに来たりする怖~い男なのです。

まさか、昨日も来るとは思いませんでした。

怖~い!!

さて、今日の話題はパソコンの入力についてです。

私はワープロ時代から「かな入力」です。

「かな入力」はパソコンで日本語を打つ際、キーボードに印字された平仮名に従い入力する方式です。

「あ」はローマ字入力でいう「3」のキーに該当します。

かな入力のメリットは速さです。

「よしの」と打つ場合、ローマ字入力はキーを「yosino」と6回たたきますが、かな入力は「よしの」と3回でOKです。

半面、平仮名はアルファベットより文字数が多くキー配列を覚えるのが手間ですが、慣れてしまえば自然と指が覚えてくれます。

しかも、英文を打つためにはアルファベットの配列も覚える必要があります。

そのせいでか今はローマ字入力が一般的で、かな入力している人は・・・、私の周りにもいませんねー。

以前、図書館にある共用パソコンでかな入力設定のまま席を離れると、次に使った学生が「壊れた?」とつぶやき職員を呼びに行ったという笑い話があります。

かな入力では肩身が狭い思いをしています。

日本語入力システム「ATOK」の開発元、ジャストシステムに聞くと、パソコンのかな入力ユーザーの数は「不明」との回答でした。

では広報担当者さん、職場でかな入力の人はいますか?と聞くと、「周囲では聞いたことがないですね」とのこと。

やっぱり・・・。

かな入力者は“ローマ字軍”に駆逐されてしまう不安を抱いています。

それでもジャストシステムの広報担当者さんは、「両者の入力方式は一長一短あり、人によって使いやすさも違います。当社としては、今後もかな入力を含めた開発をしていきます」と言ってくれました。

今夜から安心して寝られそうです。

最後にかな入力の魅力を一つ。

「だ」を打つ場合、ローマ字入力は「D・A」ですが、かな入力は「Q(た)・@(゛)」です。

「@」をたたいたつもりが反映せず、「伊達市(だてし)」が「殺陣師(たてし)」に変換されたときはパソコンに座布団2枚を贈りたい気分になりました。

ローマ字入力では考えられないミスですが、思いがけない笑いをもたらしてくれたパソコンに座布団を2枚運んであげたい気がします。

かな入力、お奨めです。

今日も私事ですが、昨日は私達にとって記念すべき日となりました。

さて、今日はオーディオ、それもとてもマイナーな話を書きます。

今日はオーディオに興味のない人は読まれてもおもしろくないと思いますから此処まででけっこうです。

(← LUXMAN AS-55)

それは、どうしてスピーカーセレクターって高価なんでしょう?、ということです。

スピーカーセレクターなのですが私は今までに4機種を使いまた。

その経験から『LUXMAN AS-55』以外は買ってはいけないと断言できます。

(こう書いてしまったら今日の結論を書いてしまったようなものですが・・・。)

断っておきますが私はLUXMANの回し者ではありません。

そもそもスピーカーセレクターを使う人は少ないと思います。

ああ、その前に、そもそもスピーカーセレクターとは、2台以上のスピーカーを切り替えて使いたいときに用いるオーディオ機器です。

マニアの中にはアンプやスピーカーを複数所有し、時に応じて使い分けながら違いを楽しむ人が少なくない。

そうした用途に対応して開発されたのがラインセレクターとスピーカーセレクターです。

ですからアンプ等とは違い電気は不要で、スイッチしかありません。

ところがこのスピーカーセレクターがくせ者なのです。

それはスピーカーへの出力は瞬間的な電流がかなり大きく、スイッチの接点電流容量が大きい必要があるのと、それをL/R分、+-の4接点分同時に切り替えなければならないことが要因です。

実際にどのように使われるかわらず、製品としてはかなり安全を見込んでおかないと、すぐに接点不良になってしまいます。

このような要求に耐えるスイッチはちょっと特殊であり、スピーカーセレクターくらいにしか用途が無いと思われますので、数が出ず、コスト高になります。

更には、スピーカーセレクターの需要が少ない → 量産効果が出ない → コスト高になる → オーディオマニア向けに豪華な外装や内容にして付加価値を高める → 益々コスト高になる → 益々需要が少なくなる → (高価になっていく無限ループ)という要素が大きいと思います。

(↑またまた、こう書いてしまったら今日の結論を書いてしまったようなものですが・・・)

最近はAVセレクター、LINEセレクターという物があります。

同じ切替器なのですが、スピーカーセレクターとAVセレクターやLINEセレクターでは似て非なる物です。

もし間違えてAVセレクターを使ってしまったなら接点電流容量が少ないことが問題で、スイッチの接点に相当ストレスがかかって、すぐに接点不良になってしまいます。

スピーカーセレクターは、切り替え時に瞬間的に2組のスピーカーが同時につながる状態が存在する構造(ショーティングタイプといいます)ではアンプに負荷を与えてしまうので、同時にはつながらない構造(ノンショーティングタイプといいます)でないといけません。

また接点の抵抗分がスピーカーのインピーダンスに対して無視できない場合は、音にも影響が出てしまいます。

極端な話、音量が不安定になります。

更に言えば、もう一つ問題があります。

アンプの出力の-端子がL/Rで共通接続(GND)になっていない場合(BTL出力タイプのものなど)、「AVセレクター」ではGNDが共通になっているため、アンプを壊してしまう恐れがあり、最悪の場合は発火の恐れがあります。

これを確認するには、アンプの電源OFFの状態で、出力の-端子のL/R間をテスターで測定して0Ωになっているかどうかを調べれば良いと思います。

インピーダンスの件について書くのを忘れてしまいました。

スピーカー出力は、負荷インピーダンス(スピーカーのインピーダンス)が4~16Ωで、アンプの出力インピーダンスは0.1Ωオーダー程度以下というのが普通です。

更にはスピーカーからの逆起電力のため、単純計算以上の電流が流れます。

このため、わずかな挿入抵抗(この場合は、スピーカーセレクターの接点接触抵抗)でも無視できないのです。

挿入抵抗分が大きいとダンピングファクターが低下し、スピーカーのf0付近の制動が効かなくなり、f0付近の低音がしまりがなくなってブーミーになったりします。

これに対し、AVセレクターやLINEセレクターは負荷インピーダンスは数十kΩ以上、送り出し側インピーダンスは数十~数百Ωとケタが違うので、数十Ω以下の挿入抵抗分があっても実際上無視できるのです。

そのため、AVセレクターやLINEセレクターは、挿入抵抗分にはあまりこだわっていないと考えられます。

つまり、たかだかスピーカーの切替なのですが、何だかんだといってもスピーカーセレクターは結構難しいシビアな機器なのです。

そこでそのスピーカーセレクターなのですが、多くのメーカーより種々の物が作られています。

私がスピーカーセレクターを必要になったのは、パラゴンの後にオリンパスが増えたためでした。

最初に使ったのは○○というメーカーの●●でした。

『パラゴンの音ってこんなだったっけ?!』、あまりの変化に驚きました。

低音はボーンボーンと歪んでいますし、高音は出ていません。

『スピーカーセレクターでこんなにも悪くなるものなのか』と驚くばかりでした。

その後、2・3のスピーカーセレクターを試しましたが、どれも×でした。

そんな折りに某録音スタジオへ行きました。

スタジオには録音した音を確認するモニター・スピーカーが数機種あり、その切替にスピーカーセレクターが使われていました。

プロが使うスピーカーセレクターとは?

ミキサーの中林さんから「スピーカーセレクターはコレしかないよ」と言われたのが『LUXMAN AS-55』でした。

オーティオ・ファミリーの西本氏も「スピーカーセレクターは当然LUXMAN AS-55だ」とのこと。

買いましたよ。

それまでに使ったスピーカーセレクターとは別物でした。

スイッチの感触、コネクターの形状、第一それまでの物とは重さが違いました。

こんなにコストをかけたセレクタを他に知りません。

音質の劣化等は微塵も感じさせません。

LUXMANの名に恥じず音質への配慮には妥協がありません。

重量級の大型筐体に高純度な金メッキ端子を装備しています。

AS-44は4端子選択、AS-55は3端子選択で、共通端子は1系統。

内部配線にはピュアで情報損失が少ない6N(99.99997%銅)ワイヤーを採用し、アースループを介してのノイズ混入を避けるため、アース回路ごと切り換える音質重視設計を採用しています。

わずかな音質劣化も嫌うハイエンド・ユーザーには、これらの持つ純度が欠かせないはずです。

接点が増えたことを感じさせないワイドレンジで滑らかな音質が、利便性と品位の高さを両立させている。

アース・ループを介してのノイズを避けるため、アース回路ごと切り換える音質重視設計を採用。

配線財にはピュアで情報損失が少ない6N(99.99997%銅)ワイヤーを採用し、端子には高純度な金メッキタイプを使うなど、高級セパレートアンプに匹敵するグレードで構成されています。

音質への配慮には妥協がありません。

いつも書きますが、私はオーディオマニアではありません。

私事ですが、昨日は忘れられない日になりました。

いえいえ、今日が忘れられない記念日になりそうです。

今日は2枚の関連する写真を載せます。

写真では見にくいのですが窓の真ん中のガラスが割れています。

下は死んだ鳥です。

さて、この2枚の写真の関連は何でしょう。

下の鳥が窓にぶつかって死んでしまったのです。

今までにも何度か鳥が窓にぶつかったことはありましたが、全て2階の窓でした。

今回のように1階の窓にぶつかったのは初めてでした。

名前も知らない鳥なのですが、頭に赤い冠を付けた黄緑色の綺麗な鳥でした。

こんな所に家を建てて申し訳ない。

チキンラーメンが発売されるまではラーメンとは言わず「支那そば」「中華そば」と言っていたそうですが、チキンラーメンの発売により「ラーメン」という呼び名が全国的に広まったそうです。

チキンラーメンで思い出すことがあります。

皆さんは一生の最後に食べたい物は何ですか。

私は寿司ですね。

死の間際にチキンラーメンを所望した人がいます。

愛新覚羅溥儀です。

溥儀は中華人民共和国に文化大革命の嵐が吹き荒れる中で癌を患いました。

清朝の最後の皇帝という「反革命的」な出自の溥儀の治療を行って紅衛兵に攻撃されることを恐れた多くの病院から入院を拒否されたそうです。

既に末期状態だった溥儀は1967年に死去しました。

死の間際に所望したのは晩年の好物だった日本のチキンラーメンだったそうです。

当時、既にチキンラーメンは中国へ輸出されていたのです。

日中国交正常化されたのは1972年9月29日ですから、チキンラーメンの輸出が如何に早かったかということです。

一度、食べてみようかな・・・。

昨日、知人と話しをしていてふと気づいたことがありました。

それは、私は今までにチキンラーメンを食べたことがない、ということでした。

知人も不思議がっていましたが、本当なのです。

チキンラーメンは皆さんもご存知の通り日清食品が販売しているインスタントラーメンです。

インスタントラーメンとしては一番古いのではないでしょうか。

1958年に販売開始されたそうです。

1袋35円(当時の物価参考:大卒者初任給13,467円、国鉄初乗り10円、入浴料16円)で販売されたそうです。

ツルウメモドキの種子は鳥に食べられるので、以前に頂いたときは外に飾っていたために鳥に食べられてしまいました。

今年は玄関フードの中に飾ったのでその様なことはないと思うのですが、鳥が玄関フードの中にまで入ってきました。

庭にあるガマズミの実も真っ赤に色づき鳥の餌が外にもあるのに・・・。

ツルウメモドキ(蔓梅擬)をお客様からいただき、早速店の玄関に飾りました。

この季節になるとツルウメモドキの果実は淡黄色に熟し開いて、赤い仮種皮に被われた種子が現れています。

これが美しいので生け花や装飾用に使われるそうですが、この地方では冬場に御仏壇に生けるお花がないので昔はツルウメモドキを飾っていたそうです。

ハイレゾ音源配信はひじょうに画期的なことと言わざるを得ません。

それは高音質な音楽が手軽に聴けるからというのも理由なのですが、それ以外にも下記の利点があります。

今回のハイレゾ音源の配信はe-onkyo musicからで、予定しているアルバムのリストを見ると、クラシックを除くほぼすべてのジャンルが網羅されています。

それらは多くの歴史的名盤はもちろん、中古レコード店でもなかなかお目にかかれないようなマニアックな希少盤まで含まれています。

マニアックな作品はいかに内容が優れていてもポピュラーとは言い難いので、CD化されないものも多くあります。

(だからマニアックなのですが)

しかし、これが配信であれば、CDのように最小ロットの1,000枚をプレスし、ジャケットも印刷してパッケージ化したものを流通させるという工程を必要としません。

返品のリスクが無いので、これまでCD化されなかった作品も配信でなら1枚から販売が可能となるのです。

これがどんなに素晴らしいことか、音楽を愛する人ならお分かりいただけると思います。

メジャー各社にはDRM問題よりもこちらのメリットに目を向けていただきたい。

ということも含めて今回の決断には、一音楽ファンとして大きな拍手を送りたい。

CDはフォーマットの制限から16bit/44.1kHzへダウンミックスすることとなり、録音マイクがかろうじて捉えることができるアーティストの息づかいや、録音スタジオの空気感など非常に細かなレベルの情報がカットされてしまいます。

CDだとビット深度が16bit、ハイレゾ音源だと24bitになります。

1サンプルあたりの音の表現の細かさを見てみると、

•16bitで表現可能な音の階調: 2の16乗の階調 = 65,536階調

•24bitで表現可能な音の階調: 2の24乗の階調 = 16,777,216階調

となり、その差はナント256倍にもなります。

指数のパワー恐るべしといった感じです。

さらにサンプリング周波数の値が高ければ高いほど、1秒間の音の密度が濃いということになります。

以前にレコードが出す音の良さを書きましたが、ハイレゾはそれに近づいたのです。

人はより良い物に執着します、今後のハイレゾ音源の益々多くの配信に期待しています。

ついに日本でもワーナーミュージックのハイレゾ音源配信がスタートすることになったそうです。

ハイレゾはHigh Resolutionの略ですので、そのまま日本語に直すと高解像度という意味になります。

つまり、細やかな音の表現ができるオーディオです。

| 2012年10月14日 |

| 2012年10月17日 |

| 2012年10月19日 |

| 2012年10月22日 |

| 2012年10月22日 |

| 2012年10月23日 |

| 2012年10月24日 |

関西で多い『京間』、静岡以東に多い『江戸間』のほか、愛知に『中京間』などがあります。

東に向かうほど小さくなります。

他に高度成長期の住宅需要を支えた公団住宅で採用された独自規格『団地間』もあり、江戸間よりさらに小さいのです。

畳は平安時代から座具や寝具として重宝されてきました。

最初は板の間の一部に敷く「置き畳」で、貴族の位によって、大きさや厚さが異なったそうです。

百人一首の絵に、座っているところにだけ畳が敷かれているのでお分かりになるはずです。

畳を部屋中に敷き詰めるようになったのは書院造りの建築が普及した鎌倉時代以降です。

6尺3寸(191センチ)×3尺1寸5分(95.5センチ)の京間が現れたのです。

では江戸間の由来はなんだったのでしょう。

江戸に幕府を開いた徳川家康が検地の際、より多く年貢米を取り立てるため、1間の長さを豊臣秀吉の時代より短くしたためでした。

徴税の単位となる1坪は1間四方で、1間は畳の長辺にほぼ相当します。

1間の長さは明治期に尺貫法で6尺で統一されましたが、それまで地域や時代によって為政者の政策が反映され、ばらばらでした。

秀吉による太閤検地以前は1間=6尺5寸でしたが、秀吉はそれを縮めて6尺3寸で検地し、江戸幕府はさらに6尺に縮めたのです。

更に、地方地方の検知に用いられた6尺という長さが統一されていなかったのです。

関西の6尺は関東の6尺よりも長かったのです。

このため、地域ごとに畳のサイズに違いが生じたのです。

余談ですが、1891年(明治24年)の度量衡法で1間=6尺と定義されました。

同時に1尺=(10/33)メートルと定められたので、1間は約1m81.82cmに相当しました。

現在では6尺は1820mm、つまり1m82cmが一般的に使われている寸法です。

石川県ではほぼこれが使われており、これが中京間です。

尺貫法は計量法(1951年6月7日公布・1952年3月1日施行)の導入に伴い、公式に使用する単位としては廃止されました。

それでも建築では長年使われていた1坪、1畳という広さは認識しやすいために、現在でも用いられているのです。

今日は小春日和のイイ天気です。

こんな日には畳の香りをかぎながらごろ寝、な~んて最高ですよね。

畳って、イイですよねー。

よくお客様から「地方によって畳の大きさが違うって、本当なの?」と聞かれます。

本当です。

下の表をご覧下さい。

| 2012年10月27日 |

それにしても、この奥深い、ジャズの深淵をのぞき込んだような音の連なりは何だろう。

素晴らしいの一言で片付けてしまうにはもったいないくらいの美しさであり、優しさであり、跳躍でありときめきであり潤いです。

ペトルチアーニが天から授けられた2つの贈り物は「桁外れの音楽的才能と、誰にでも愛されるカリスマ性」でした。

36歳という若さでこの世を去るまでの生涯を通じて、とにかく女性にはもてもてだったそうです。

愛する人を見つけて授かった息子に自分の病気が遺伝したことを知ったとき、絶望にうちひしがれると同時に「これを受け入れなければ自らを拒絶したことになる」と宿命に寄り添った。

その悲しみと決断・・・。

彼の残した言葉をかみしめよう。

「人間であるために、身長が180センチある必要はないことを、人々は理解しない。大切なのは、頭と体の中にあるもの、特に、精神の中にあるものなんだ」

つらさ、苦しさ、悲しみ、痛みは、それを味わった人でなければ分からないものなのでしょうね。

ということで今日ご紹介したいのが「ミシェル・プレイズ・ペトルチアーニ」です。

全曲がペトルチアーニの作品で、ゲイリー・ピーコック(ベース)、ロイ・ヘインズ(ドラムス)とトリオを組んだ前半5曲が1987年9月、エディ・ゴメス(ベース)、アル・フォスター(ドラムス)とトリオを組んだ後半4曲は同年12月の録音です。

他に、ジョン・アバークロンビー(ギター)が両時期に1曲ずつ参加してカルテットの演奏になっています。

私の好きなジャズ・ピアニストは多くいますが、彼もその一人です。

ミシェル・ペトルチアーニ(Michel Petrucciani, 1962年12月28日 - 1999年1月6日)の激動に満ちた数奇な人生を追いかけたドキュメンタリー映画、マイケル・ラドフォード監督作品「情熱のピアニズム」が公開されました。

ミシェル・ペトルチアーニは、南フランスのオランジェに生まれました。

骨形成不全症という遺伝的障害のため、ガラスのようにもろくなっている骨は全身にわたって折れ、砕けていたそうです。

成人になっても身長は1メートルあまりしかなく、生涯を通じて恐ろしい痛みに支配された。

しかし、モダンジャズをこよなく愛するミュージシャン一家という環境に育ったためか、幼いころから音楽に対する天賦の才能が開花した。

最初のコンサートに臨んだ13歳のときには、本格的なジャズピアニストになっていた。

1981年、パリ・ジャズフェスティバルでの演奏が、国内外にセンセーションを巻き起こした。

18歳でアメリカへ渡り、1980年代にはジャズのメッカ、ニューヨークのヴィレッジ・ヴァンガードやブラッドレイズといったジャズクラブでロイ・ヘインズ、ジム・ホール、ジョン・アバークロンビー、ウェイン・ショーター、ジョー・ヘンダーソン、ジョー・ロヴァーノ、ディジー・ガレスピーら伝説のジャズミュージシャンたちと演奏、レコーディングを行った。

1985年には、名門ジャズレーベルのブルーノート・レコードと契約したアメリカ人以外では最初のジャズピアニストになりました。

| 2012年10月28日 |

ふくべの大滝はまだ紅葉が始まっていないそうですから、これからまだまだ紅葉を楽しめます。

白山スーパー林道で紅葉を楽しまれたお帰りには、是非『喫茶 大工集団 欅』にお寄り下さい。

10月も今日で終わりです。

紅葉の便りも白山から段々近くに聞こえてきました。

白山スーパー林道の紅葉は一番高所の三方岩駐車場の紅葉は終わり、栂の木台駐車場、白山展望台まで下りてきているそうです。

つまり、紅葉の真っ盛りなのです。

詳しくは下記をご覧下さい。

【白山スーパー林道紅葉状況】

| 2012年10月31日 |

北原白秋を語るときにいつも出てくる「明星」だとか「パンの会」だとか「スバル」だとか・・・、そんな業界のことは私にとってどうでも良いのです。

何故どうでも良いのかというと、北原白秋ほど、広く大衆に親しまれ、今なお愛唱されている詩人はいないからです。

「明星」「パンの会」「スバル」という理屈では語れないのです。

たくさんの作品の中でも白秋の童謡は、童心の純粋さ、郷愁の念など、だれもが共感できるテーマを豊かな語彙と心地よいリズムで歌い上げ、時代を超えた普遍性を獲得していると思います。

「ゆりかごのうた」「赤い鳥小鳥」「ペチカ」「待ちぼうけ」「この道」etc.

これらの作品は、ちょっと口ずさんだだけでも、やさしい気持ちになれます。

例えば、北海道風景を題材にしたものといわれる「この道」では、「あかしやの花」「白い時計台」など、異国風のロマン漂う詞が、山田耕筰作曲の美しいメロディにのって歌われています。

あの優しさはどこから生まれたのでしょう。

私にもあの優しさが欲しい。

喫茶 大工集団 欅では今日から薪ストーブを焚き始めました。

家では朝晩が冷え込み始めた頃から薪ストーブを焚いていたのですが、店は日中しか営業していないので、毎年焚くのは家よりも遅くなります。

11月に入った途端に昨日はアラレが降って驚きました。

「白山スーパー林道の紅葉はこれからまだまだ楽しめます」、と一昨日書いたばかりなのに、今朝には積雪があり、除雪したとのことです。

ここ数日で白山スーパー林道に行かれる人は幸運です。

雪の白、木の葉の紅、まだ紅葉していない緑を同時に楽しめますからね。

| 2012年11月2日 |

どうですか、立派な髭を付けたオスでしょう。

背中等に少し茶色の毛が生えたアルパイン種です。

体の大きさは弥生や皐月と比べて二回りほど大きく、堂々としたオスです。

ヤギもお乳を出すときは子供を産まなければなりません。

その為に、ボクにお婿さんに来てもらったのです。

初対面では皐月はボクに近づいたりしてマアマアでしたが、小心者の弥生は少し怖がっていました。

でも、暫くすれば慣れてくれると思います。

ボクは・・・・出渕さんより預かりました。

出渕さんがわざわざ連れてきてくれました。

オスは性格が荒いと聞いていたので飼育できるか心配だったのですが、ボクはとても優しい性格のオスで、安心しました。

アレッ!?

大工集団 欅のヤギは弥生と皐月の2頭だったのに、ヤギが3頭・・・。

昨日からオスのボクがお婿さんに来て3頭になりました。

| 2012年11月5日 |

以前には大工集団 欅の周りにもアケビがパックリと口を開けて美味しそうに実っていたのですが・・・。

たくさん頂戴したので、店の出窓に飾ってお客様にも秋を感じて頂こうと思います。

アケビです。

お客様よりいただきました。

こんな山に住んでいるのに、近年はアケビを見なくなりました。

それもサルのせいなのです。

サルがみんな食べてしまうのです。

| 2012年11月12日 |

申し訳御座いませんでした。

たいへん多くの皆様から当大工集団 欅のホームページについて、

『写真が見えない』

『字が重なっていて読みづらい』

等々のご指摘を受けていたのですが、原因が分からず訂正できませんでした。

今も原因は分からないのですが、とにかくもう一度最初から作り直しました。

大変ご迷惑をお掛けし、申し訳ありません。

| 2012年11月13日 |

皆様には見苦しいページとなり、申し訳御座いませんでした。

下記のページに移動します。